Les milieux humides en eau douce

3e édition

Problématique

Les milieux humides, ces écosystèmes présents au contact de la terre et de l’eau, s’observent un peu partout le long du fleuve Saint-Laurent. Ils représentent des territoires particuliers et diversifiés, appréciés depuis longtemps pour l’habitat qu’ils procurent à la flore et à la faune. Plus récemment, s’est ajoutée la reconnaissance d’autres fonctions et services écosystémiques majeurs, notamment le stockage des eaux de crue, la protection contre l’érosion, et l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques.

L’historique des milieux humides du Saint-Laurent se caractérise, comme c’est le cas dans bien des régions du globe, par d’importantes pertes en superficie. Les milieux humides présents aujourd’hui sont le pâle reflet du portrait de jadis. Bien que l’édition précédente de cette fiche (Jean et al., 2005) montre un ralentissement des pertes, des transformations au sein de leur végétation semblent indiquer des signes de dégradation qui se répercutent au-delà de la superficie qu’ils occupent.

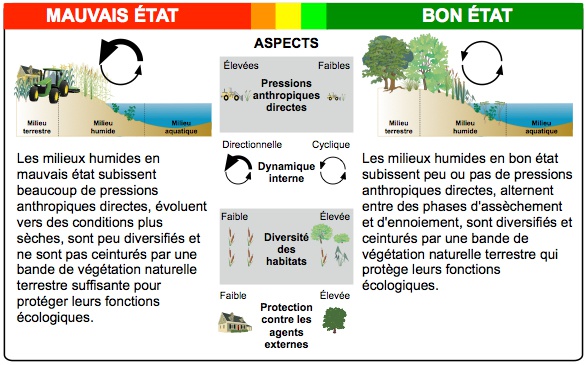

Jusqu’à maintenant, l’indicateur dédié aux milieux humides se concentrait sur le seul bilan de leur superficie. Toutefois, de grands changements temporaires induits principalement par des fluctuations des niveaux de l’eau du Saint-Laurent peuvent survenir dans l’estimation de cette dernière. L’indicateur a été modifié pour dégager un portrait plus global de la présence et de la condition des milieux humides. Il se compose de quatre aspects :

- le bilan net provenant de la pression anthropique directe sur la superficie;

- la dynamique interne des milieux humides;

- la diversité des habitats humides;

- la protection des milieux humides contre des agents stressants externes.

Voir la figure 1 et la section

Mesures-clés pour la description des mesures et de leurs critères d’évaluation. Les mesures les plus récentes se basent sur l’analyse d’images satellitaires à haute résolution acquises en 2010 en partenariat avec M. Claude Lavoie, de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval. Elles s’ajoutent à celles acquises en 1990 et en 2002 dans le cadre du programme Suivi de l’état du Saint-Laurent, en plus de la cartographie du Groupe Dryade (1980), pour statuer sur l’état et les tendances dans la superficie des milieux humides. La présente analyse porte sur les îles de Boucherville et le lac Saint-Pierre, deux secteurs accusant des pertes nettes de milieux humides depuis 1990.

Figure 1 Schéma conceptuel de l’évaluation de l’état des superficies de milieux humides

Portrait de la situation

L’état général des milieux humides des deux secteurs couverts est qualifié d’intermédiaire-bon et la tendance temporelle générale est stable.

Secteur des îles de Boucherville

L’état des milieux humides du secteur des îles de Boucherville est intermédiaire-bon et la tendance temporelle est stable.

Les pressions anthropiques directes sont qualifiées de bonnes entre 2002 et 2010. En effet, le bilan net des gains et des pertes s’avère nul. Aucune perte nette de superficie de milieux humides causée par des interventions humaines directes n’a été observée, de même qu’aucun gain durable. En 2002, la superficie des milieux humides était estimée à 541 ha, alors qu’elle s’élevait à 405 ha en 2010 (Figure 2). Cette perte de 136 ha résulte d’une baisse des niveaux d’eau entre les deux dates, entraînant une forte diminution de la superficie des eaux peu profondes (selon la terminologie proposée par le Groupe de travail national sur les terres humides, 1997). Cette baisse apparaît autour des Grandes battures Tailhandier de même qu’à l’extrémité nord de l’île Grosbois et n’est pas considérée comme une perte permanente.

Figure 2 Répartition des milieux humides en 2010 dans le secteur des îles de Boucherville

La tendance temporelle des pressions anthropiques directes est qualifiée de stable depuis 1990 dans le secteur des îles de Boucherville. Ce constat se base sur le fait que, bien qu’il n’y ait pas eu de perte ni de gain durable observé entre 2002 et 2010, il demeure que les 55 ha perdus entre 1990 et 2002 n’ont pas été récupérés. La dynamique interne des milieux humides du secteur des îles de Boucherville est jugée intermédiaire entre 2002 et 2010. Les superficies de milieux humides s’étant asséchées s’élèvent à trois fois celles qui sont devenues plus humides (figure 3). La transition de bas marais vers des hauts marais constitue le plus important changement interne aux milieux humides (64 ha). Il s’observe dans les îles de Boucherville, autour des Grandes battures Tailhandier et plus particulièrement en bordure du chenal du Courant. La tendance temporelle de la dynamique interne des milieux humides montre une détérioration. Les changements internes depuis la fin des années 1970 (figure 3) montrent trois périodes successives d’assèchement et l’absence de périodes d’ennoiement détectées.

Figure 3 Dynamique interne dans les milieux humides du secteur des îles de Boucherville.

La diversité des habitats humides du secteur des îles de Boucherville en 2010 se classe à un niveau intermédiaire. Les hauts marais représentent plus de la moitié de la superficie des milieux humides du secteur, alors que les marécages arbustifs n’ont pas été détectés (figure 4).

Figure 4 Diversité des habitats humides du secteur des îles de Boucherville.

L’évolution temporelle de la diversité des habitats humides est stable dans ce secteur du fleuve Saint-Laurent, car toutes les valeurs d’état obtenues depuis 1990 sont classées intermédiaires (figure 4). La tendance temporelle montre une légère augmentation de l’inégalité entre les classes de milieux humides, par la diminution progressive des eaux peu profondes et des bas marais. Ces derniers types de milieux humides se transforment soit en eau libre ou en hauts marais.

Figure 5 Exemples de zones de protection des milieux humides contre les agents stressants externes

La protection des milieux humides contre les agents stressants externes en 2010 est jugée bonne dans le secteur des îles de Boucherville. En effet, une zone de protection est présente en 2010 sur 76 % des limites des milieux humides de cette portion du fleuve Saint-Laurent (voir l’exemple d’une partie du secteur à la figure 5). Avec 47 %, les herbacées occupent la plus grande proportion de cette zone de protection. À l’opposé, 19 % du périmètre des milieux humides côtoie des zones urbaines, surtout sur les rives de l’île de Montréal et de Boucherville, ainsi que certains secteurs des îles Charron et Sainte-Marguerite.

La tendance temporelle montre une amélioration de la protection des milieux humides contre les agents stressants externes dans le secteur des îles de Boucherville. En effet, une augmentation de la présence de cette zone naturelle est observée depuis 1990 (figure 6).

Figure 6 Protection des milieux humides contre les agents stressants externes du secteur des îles de Boucherville

Secteur du lac Saint-Pierre

L’état des milieux humides du secteur du lac Saint-Pierre est intermédiaire-bon et la tendance est stable.

Les pressions anthropiques directes entre 2002 et 2010 sont faibles au lac Saint-Pierre, de sorte que l’état se classe comme bon. Le bilan net présente une augmentation de 64 ha de milieux humides entre 2002 et 2010. D’une part, ce gain est associé à l’apparition de 101 ha de milieux humides dans les aménagements fauniques situés sur l’île Dupas, à Saint-Barthélemy, à Baie-du-Febvre et à Nicolet (figure 7). À cela s’ajoutent l’apparition d’une île sur la rivière Saint-François, à la hauteur de Notre-Dame-de-Pierreville, et l’avancée d’un delta à la confluence des rivières Saint-François et Yamaska. Tous ces gains sont faits au détriment de l’eau libre et sont principalement constitués de bas marais (71 ha) et d’eaux peu profondes (18 ha). À l’opposé, 37 ha de milieux humides sont perdus au profit de l’agriculture, se répartissant en sept parcelles localisées sur la rive sud du lac, près de Sainte-Anne-de-Sorel, sur la rive sud de l’île du Moine, au sud de la baie Saint-François, sur l’île de Grâce et sur l’île Saint-Ignace. Ces pertes sont associées en grande partie à l’utilisation de hauts marais à des fins agricoles (28 ha).

Figure 7 Gains et des pertes en milieux humides au lac Saint-Pierre entre 2002 et 2010.

La tendance temporelle des pressions anthropiques directes depuis 1990 pour ce secteur est stable. La création et la maturation des aménagements fauniques présents autour du lac Saint-Pierre contribuent à réduire les stress anthropiques. Il reste cependant que le gain net observé ne compense pas le bilan négatif s’élevant à 789 ha enregistré entre 1990 et 2002.

La dynamique interne des milieux humides du lac Saint-Pierre entre 2002 et 2010 est intermédiaire. Durant cette période, on observe un assèchement relatif faible des milieux humides (figure 8). Les superficies de milieux humides s’étant asséchées s’élèvent à moins de deux fois celles qui sont devenues plus humides. Comme c’est le cas dans le secteur des îles de Boucherville, la transition de bas marais vers des hauts marais représente le plus important changement observé. Dans ce cas-ci, les superficies, estimées à 1 000 ha, sont toutefois supérieures et réparties un peu partout le long des rives et dans les principales baies.

La tendance temporelle de la dynamique interne des milieux humides est stable, en raison d’une alternance de faibles valeurs d’assèchement et d’ennoiement. Depuis la fin des années 1970, on observe une période d’humidification relative intermédiaire des milieux humides, suivie de deux périodes d’assèchement relatif jugées bonnes (figure 8).

Figure 8 Dynamique interne dans les milieux humides du lac Saint-Pierre.

La diversité des habitats humides du lac Saint-Pierre en 2010 est bonne (figure 9). Les cinq classes de milieux humides sont bien représentées sur le territoire; les bas marais, hauts marais et marécages arborés étant présents en proportion presque égale.

La tendance temporelle de la diversité des habitats humides du lac Saint-Pierre est jugée stable (figure 9). La répartition relative des classes de milieux humides en 2010 est légèrement plus uniforme que celle estimée en 1990. Cela s’explique par une légère diminution des bas marais qui coïncide avec une augmentation des eaux peu orofondes, des hauts marais et des marécages arborés.

Figure 9 Diversité des habitats humides du lac Saint-Pierre

La protection des milieux humides contre les agents stressants externes en 2010 au lac Saint-Pierre se classe comme étant mauvaise. La zone de protection ne ceinture que 26 % des milieux humides présents. Elle est constituée en quasi-totalité de forêts terrestres qui se concentrent principalement dans les périphéries supérieures des baies de Lavallière et Saint-François, de même que près de l’embouchure de la rivière Nicolet. Comme l’illustre l’exemple de la figure 5, ce mauvais constat est attribuable à l’omniprésence de zones agricoles à proximité immédiate des milieux humides, ce qui contraste grandement avec ce qui est observé dans le secteur des îles de Boucherville.

Figure 10 Protection des milieux humides contre les agents stressants externes du lac Saint-Pierre

La tendance temporelle de la protection des milieux humides contre les agents stressants externes est stable au lac Saint-Pierre. En effet, bien que celle-ci ait augmenté depuis 1990 (figure 10), elle n’atteint pas la valeur seuil de 50 %, représentant un changement d’état significatif.

Perspectives

Les milieux humides sont des écosystèmes complexes, et de multiples acteurs s’y intéressent en fonction de leurs intérêts respectifs. L’une des façons de mieux prendre en compte ces intérêts variés consiste à évaluer des aspects complémentaires de l’état des milieux humides. Il est souhaitable de maintenir et d’élargir l’état des connaissances afin de dresser un portrait réaliste et utile pour les intervenants concernés.

Malgré les avantages de l’utilisation d’indices pour statuer sur l’état des milieux humides, il reste que cette approche comporte des limites. D’abord, le choix des aspects à suivre à l’égard des milieux humides est déterminant afin de bien cerner les enjeux environnementaux. Ensuite, il importe de traduire adéquatement les aspects retenus en indices les reflétant bien. Enfin, à chacun de ces indices doivent correspondre des critères d’évaluation judicieusement choisis afin de statuer correctement sur l’état et l’évolution. Des discussions avec les différents intervenants se poursuivent afin d’améliorer ces choix sur la base d’objectifs environnementaux communs.

Pour bien représenter la complexité des milieux humides du fleuve Saint-Laurent, il serait opportun de couvrir l’ensemble des écosystèmes de la portion d’eau douce, de Cornwall à Québec. Pour conclure, l’adoption d’une fréquence d’échantillonnage plus adaptée au calcul des indices choisis permettrait de mieux distinguer les tendances à long terme par rapport aux variations à court terme et ainsi fournir un portrait plus fidèle de la situation des milieux humides du Saint-Laurent. Ce sera particulièrement important dans un contexte de changements climatiques où l’amplitude et la fréquence accrues d’événements extrêmes auront des répercussions sur ces écosystèmes riverains d’une grande valeur.

Mesures-clés

Les milieux humides du fleuve Saint-Laurent sont évalués en fonction de quatre aspects, représentant autant de facettes de ces écosystèmes.

Pressions anthropiques directes

Les pressions anthropiques directes sur la superficie s’estiment par le bilan net des pertes et des gains en superficie. D’une part, ce calcul tient compte des pertes directement attribuables à des interventions humaines (par exemple l’expansion urbaine et agricole). D’autre part, il prend en considération les gains durables résultant de la création d’aménagements fauniques ou l’apparition de zones humides non attribuables aux fluctuations annuelles des niveaux de l’eau. L’objectif retenu vise le principe d’aucune perte nette d’origine anthropique depuis 1990. La tendance temporelle de cet aspect se définit en trois classes :

- Bilan cumulé supérieur à 0 et au bilan de la période 1990-2002 : amélioration;

- Bilan cumulé supérieur à 0 et inférieur au bilan de la période 1990-2002, ou bilan cumulé inférieur à 0 et supérieur au bilan de la période 1990-2002 : stable;

- Bilan cumulé inférieur à 0 et au bilan de la période 1990-2002 : détérioration.

Dynamique interne des milieux humides

La dynamique interne des milieux humides est estimée à l’aide du rapport entre le total des superficies qui deviennent plus sèches et celles qui deviennent plus humides. Le calcul se base sur la superficie de bas marais, de hauts marais, de marécages arbustifs et de marécages arborés, en excluant les changements d’eau libre et d’eaux peu profondes. Un rapport plus grand que « un » indique que les milieux humides tendent à s’assécher (par exemple, des bas marais se transformant en hauts marais). À l’opposé, un rapport inférieur à « un » indique des conditions plus humides (par exemple, la transformation de marécages en marais).

La situation souhaitée se caractérise par des fluctuations induisant des phases successives plus sèches et plus humides dans les milieux humides. L’état actuel est toutefois basé sur le caractère négatif des changements à court terme. Cela s’exprime par les trois classes suivantes :

- Rapport entre 0,5 et 2 : bon;

- Rapport se situant entre 0,25 et 0,5 ou entre 2 et 4 :

intermédiaire; - Rapport inférieur à 0,25 ou supérieur à 4 : mauvais.

L’évaluation de la tendance temporelle de la dynamique interne se fonde par contre sur l’aspect positif de fluctuations à plus long terme dans les types de milieux humides riverains. En se basant sur un cycle hydrologique d’environ trente ans, il est proposé qu’au moins un pic d’assèchement et un d’ennoiement devraient être idéalement présents. La tendance de cet indice s’exprime donc par les trois classes suivantes :

- Trois valeurs d’état jugées intermédiaires ou mauvaises, avec deux pics d’ennoiement et un pic d’assèchement ou deux pics d’assèchement et un pic d’ennoiement : bon;

- Une ou deux valeurs d’état jugées intermédiaires ou mauvaises, avec un pic d’ennoiement et un pic d’assèchement : intermédiaire;

- Trois valeurs d’état jugées bonnes, quelles que soient leur condition d’assèchement ou d’ennoiement, ou trois valeurs d’état qualifiées de bonnes, d’intermédiaires

ou de mauvaises avec trois pics d’assèchement ou trois pics d’ennoiement : mauvais.

La diversité des habitats humides

La diversité des habitats humides s’estime au moyen du calcul de la proportion relative des classes de milieux humides. Cinq classes sont utilisées pour le fleuve Saint-Laurent : eaux peu profondes, bas marais, haut marais, marécage arbustif et marécage arboré. Les tourbières ne sont pas prises en compte. L’objectif est de maximiser la diversité des habitats par la présence, pour un secteur, d’une représentation égale des cinq classes de milieux humides. Un indice d’uniformité est utilisé pour évaluer la diversité des habitats.

L’état actuel se caractérise par les classes suivantes :

- L’indice d’uniformité est supérieur à 0,85 : bon;

- L’indice d’uniformité se situe entre 0,56 et 0,85 : intermédiaire;

- L’indice d’uniformité est inférieur à 0,56 : mauvais.

L’évaluation de la tendance temporelle de la diversité des habitats humides s’exprime selon le barème suivant :

- La tendance montre une amélioration si la classe d’état en 2010 est supérieure à celle de 1990;

- La tendance est stable si la classe d’état en 2010 est identique à celle de 1990;

- La tendance montre une détérioration si la classe d’état est inférieure à celle de 1990.

La protection des milieux humides contre les agents stressants externes

La protection des milieux humides contre les agents stressants externes s’évalue au moyen de la présence d’une zone de protection d’au moins 50 m de largeur constituée de zones naturelles végétales terrestres en bordure des milieux humides. L’objectif vise à maximiser la présence de cette zone de protection afin de conserver les fonctions et services écologiques potentiels rendus par les milieux humides. L’état actuel se détermine selon les classes suivantes :

- L’état est jugé bon si la zone de protection est présente sur plus de 75 % du pourtour des milieux humides;

- L’état est jugé intermédiaire si la zone de protection est présente entre 50 et 75 % du pourtour des milieux humides;

- L’état est jugé mauvais si la zone de protection est présente sur moins de 50 % du pourtour des milieux humides.

L’évaluation de la tendance temporelle est déterminée selon les classes suivantes :

- La tendance s’améliore si la zone de protection augmente suffisamment pour passer à une classe d’état supérieure;

- La tendance est stable si l’évaluation de la zone de protection reste dans la même classe d’état, peu importe si elle augmente ou diminue;

- La tendance se détériore si la zone de protection diminue au point de passer à une classe d’état inférieure.

Pour en savoir plus

ENVIRONNEMENT CANADA. 2013. Quand l’habitat est-il suffisant? 3e édition. Environnement Canada, Toronto, 138 p.

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL SUR LES TERRES HUMIDES. 1997. Système de classification des terres humides du Canada. Deuxième édition. Centre de recherche sur les terres humides, Université de Waterloo, Waterloo, 68 p.

JEAN, M., et G. LÉTOURNEAU. 2011. Changements dans les milieux humides du fleuve Saint-Laurent de 1970 à 2002. Environnement Canada, Direction générale des sciences et de la technologie, Monitoring et surveillance de la qualité de l’eau au Québec, Montréal, 301 p.

JEAN, M., G. LÉTOURNEAU et C. SAVAGE. 2005. Les milieux humides et les plantes exotiques en eau douce. Bureau de coordination du Plan Saint-Laurent, fiche d’information de la collection « Suivi de l’état du Saint-Laurent », Plan d’action Saint-Laurent, 8 p.

MINGELBIER, M., et T. DOUGUET. 1999. Répertoire-synthèse des aménagements fauniques de la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la faune et des habitats, 37 p. + annexe.

NORMAN, A.J. 1996. « The use of vegetative buffer strips to protect wetlands in southern Ontario », dans G. Mulamoottil, B.G. Warner et E.A. McBean, éditeurs. Wetlands: Environmental gradients, boundaries and buffers. CRC Press, New York, Pp. 263-275.

TURNER, M.G. 1990. « Landscape changes in nine rural counties in Georgia », Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 56:379-386.

Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent

Cinq partenaires gouvernementaux – Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec – et Stratégies Saint-Laurent, un organisme non gouvernemental actif auprès des collectivités riveraines, mettent en commun leur expertise et leurs efforts pour rendre compte à la population de l’état et de l’évolution à long terme du Saint-Laurent.

Pour ce faire, des indicateurs environnementaux ont été élaborés à partir des données recueillies dans le cadre des activités de suivi environnemental que chaque organisme poursuit au fil des ans. Ces activités touchent les principales composantes de l’environnement que sont l’eau, les sédiments, les ressources biologiques, les usages et les rives. Pour obtenir plus d’information sur le programme Suivi de l’état du Saint-Laurent, veuillez consulter notre site Internet.

Rédaction : Martin Jean et Guy Létourneau, Direction des sciences et de la technologie de l’eau, Environnement Canada

Nous tenons à remercier nos réviseurs scientifiques :

Christiane Hudon, Nathalie Gratton et Caroline Savage, Environnement Canada

Stéphanie Pellerin, Université de Montréal

Claude Lavoie, Université Laval Nous tenons à remercier M. Claude Lavoie, de l’Université Laval pour l’accès aux images satellitaires acquises en 2010, de même que M. Jason Beaulieu, de Canards Illimités Canada et Mme Isabelle Falardeau et M. Martin Joly, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec pour l’accès à des données complémentaires.